你是否可以想象出一只独角兽的样子?当然可以,一只长着长长的角的白马;人马呢?也可以,上半身是人类,下半身是马;那么一种完全没见过的新颜色呢?……是否觉得无法想象。

我们总是爱标榜:人类的想象力是无限的。那么事实真的如此吗?人类的想象力,到底是无限的创造,还是有限的重组呢?

1 “炼金术”鲁迅曾经说过:“人们对于不会有的东西,是想象不到的。”

人类的想象力可以在幻想作品中见证。然而一切科幻和奇幻作品中的想象出来的生物(或非生物)其实都是将现实中已经存在的元素打碎、重组、再创造出来的“看似”全新的事物。

人类就像是炼金术师一样,我们所产生的任何感官想象,都离不开那些最基本的元素。举一些例子:美人鱼(人+鱼)、狮鹫(狮子+鹰)、赛博朋克(都市+高科技+霓虹灯)。

2 经验——想象力的边界

想象力的边界就是我们能够认识到的一切物质的组成——经验。

从上文我们不难得出一个结论:物质决定意识。因为我们只能从现实中取材来拼接出新的事物。我们对于现实世界所取得的经验就是想象力的边界。

人马、美人鱼、独角兽、狮鹫、赛博朋克、克鲁苏、哥斯拉、绿色的哺乳动物(例如银河护卫队的卡魔拉),这些不存在的、想象出来的全新事物都离不开我们对于现实世界的直接和间接经验。

然而,想象出一种从未出现的颜色、从未体验过的味觉(抛去了酸甜苦辣的全部排列组合)或是直观地“看见”四维空间,却变得不可能做到,这些事物仅仅可以描述,却无法想象。

3 抽象思维

不过幸运的是,除去感官想象(如上文所举出的例子),人类还拥有更“高级”的想象力——抽象思维。

抽象思维可以帮助我们“看见”物理世界中所不存在的东西。抽象思维也进一步模糊了“是否能够想象出不存在的事物”这一问题的答案。

举一些例子:数学中的无穷大“∞”、“0”、虚数“(i)”,哲学中的“乌托邦”或者“绝对公平”,物理学中被预言(之后再被证实)的“黑洞”,这些事物并不是简单地将现实存在的元素进行拼接后的产物,而是人类头脑中无形逻辑的延伸。

(下图:2022年5月12日发布的银河系超大质量人马座A(Sgr A)的首张照片:)

4 “0”

数字“0”在我们看来再简单不过了,然而事实上,“0”的发明却经历了非常漫长和艰难的过程。

古罗马时期,极其复杂的数字系统中没有“0”的存在,这给其数学计算造成了非常大的麻烦。从巴比伦时代的占位符,到7世纪时期,印度数学家将“0”作为可以参与“加减乘除”四则运算的独立数字,人类花费了数千年才发明,并且接受了这个定义和代表“无”的数字。

我们无法在自然世界中“捡起”或者“拿出”一个“0”。我可以拿着一个苹果,捡起一根树枝,扔出两块石头,但是我们绝无可能找到一个属于“0”的状态的物体。

从这个角度看,“0”就是不存在的,不像是其他数字那样可以在物理层面找到一个对应物。“0”的诞生,当然更依赖人类的抽象思维。

虽然“0”在无法对应物理世界“有”的事物,但是却也代表了一种状态,那就是“空”“无”“没有”“真空”。比如说,我们完全可以想象出来,我的钱包里有0元钱,手里苹果被吃光之后,就有0个苹果,这种状态是一种真实存在的物理状态。另一方面,在二进制中,0和1也是组成所有程序和信息的基础数字。

“0“确实是人类想象出来的,但是“0”也描绘了一种真实存在的状态“真空”“没有”“无”,它是一个介于真实和虚构的存在,“0”的存在绝对是人类想象力的最杰出证明之一。

5 先于现实

人类的历史上曾经出现过很多著名的杰出人物。对于今天的主题,我想提到两位:达•芬奇和儒勒•凡尔纳。

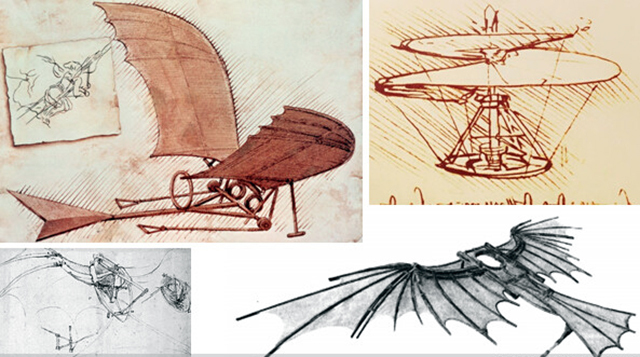

我们如今都知道,飞机和潜水艇是人类发明出来的已经存在的事物。然而在达•芬奇的手稿中曾经出现过类似飞机的飞行器,在凡尔纳的科幻小说《海底两万里》中第一次出现了类似于“潜水艇”的“鹦鹉螺号”。

达•芬奇笔下的飞行器手稿这一先于“现实”而存在的“概念”,是否是人类想象力的极致证明呢?我认为并不是。

从上图可以看出,达芬奇的手稿中对于飞行器的想象参照了鸟类的结构,而飞机的发明也属于某种仿生学范畴,然而飞机的发明并非原封不动地照搬鸟类飞行的原理,而是结合了工程学,同时也离不开当时发动机的发明,后来的飞机设计也借助了空气动力学的进步。因此,我们可以得出的结论就是:人类看到了鸟类可以飞翔——想象自己也可以飞翔——借鉴了鸟类飞翔的原理并且结合人类自身发展到一定程度的技术不断迭代更新——人类也可以“飞”了,并且飞得越来越快、越来越远!达芬奇的手稿是人类想象力及其宏大的见证,再经过技术的革新之后,想象变成了现实。

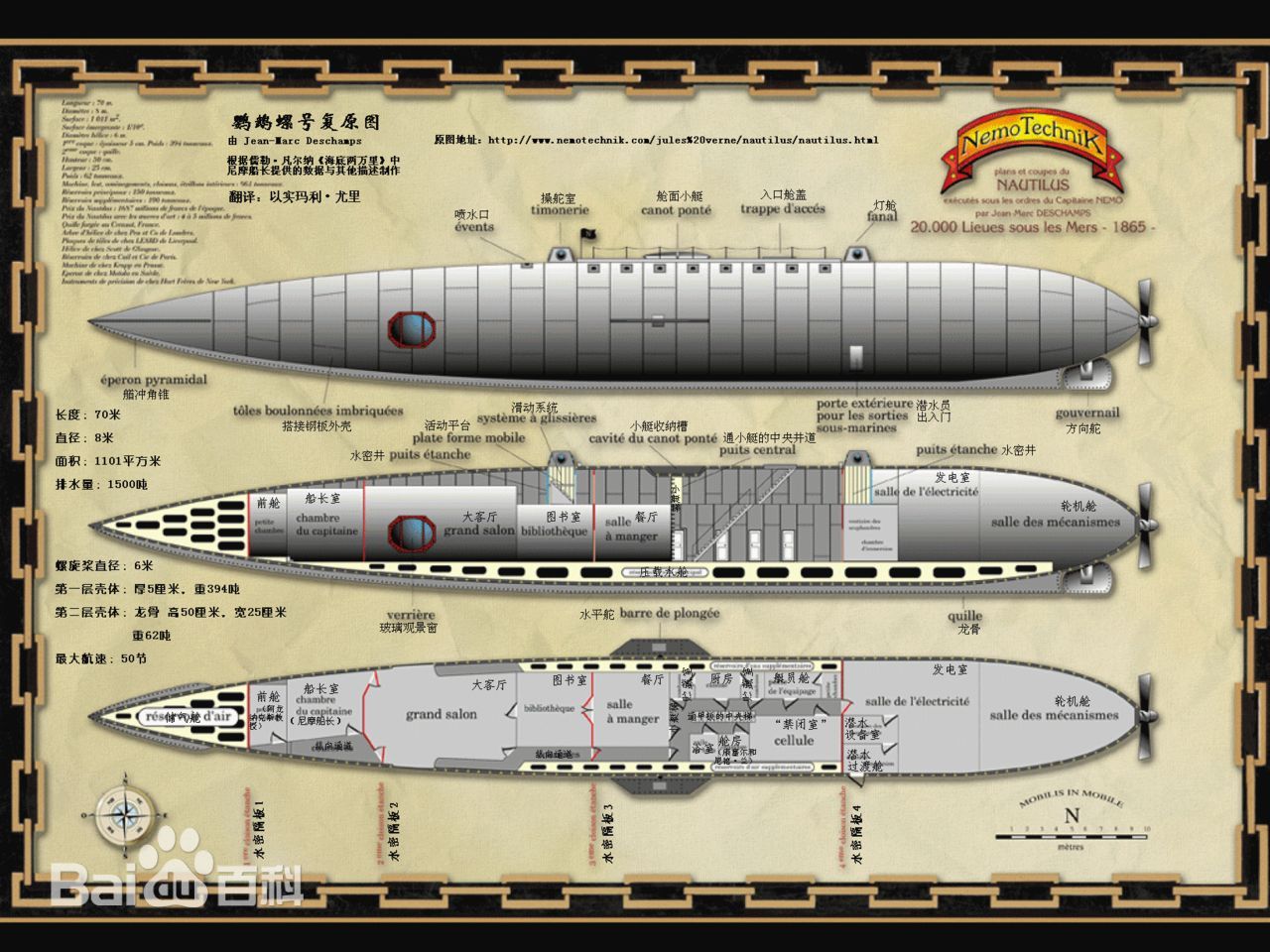

另一个例子,凡尔纳先于真实潜水艇的想象——《海底两万里》中的潜艇“鹦鹉螺号”。小说开始的描写将神秘的“鹦鹉螺号”描绘成了某种不知名的海怪(顺便说一句,尼斯湖水怪也是现实中不同动物的结合体),最后证明了这是一艘可以潜入海底的“船”。

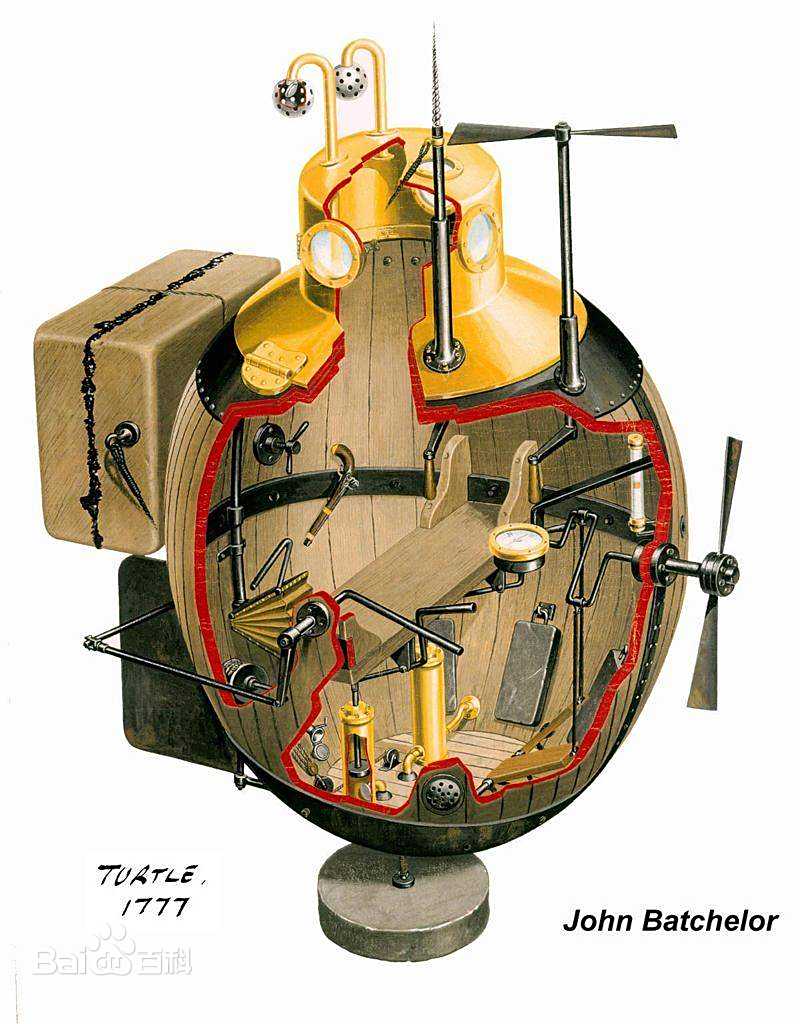

《海底两万里》在19世纪发表,其实在那之前,“潜水船”或者“潜水器”这一概念已经存在了几个世纪,然而,它们都非常简陋、危险、且不实用。17-18世纪存在的潜水器是以手摇为动力,用皮革包裹制成木质物体,其代表是美国独立战争时期存在的“海龟号”,它完全依靠人力,像一个巨大的水下木桶:

凡尔纳以此出发想象出的“鹦鹉螺号”则在当时是十分科幻的:“鹦鹉螺号”的“一切都用电!”其电源来自于一种虚构的“钠/汞电池”,可以从海水中提取无限的能量,这赋予了“鹦鹉螺号”无限的动力。而其体积更是庞大到可以容纳一所藏着万卷书的图书馆、一间装有管风琴的客厅和一间收藏着无数海洋生物收藏品的博物馆,此外,“鹦鹉螺号”内部的装修和家具也极其奢华昂贵。“鹦鹉螺号”的速度很快,可以达到50海里,并且可以潜入超过1万米的深海之中。船员们的食物全部来自海洋,空气可以通过电解水来制造,所需的淡水则可以由海水淡化而获得。从某种角度上来说,“鹦鹉螺号”不仅是技术层面的战舰(它拥有冲角等强大的武器),更在人文角度上引起人的思考,它仿佛还是一间科学考察站,一处人类文明的避难所,更是一艘远离人烟的移动着的海底世外桃源。

西蒙•莱克(“现代潜水艇之父”)曾经公开承认,正是在童年时期读了凡尔纳的《海底两万里》,他才立志要建造出真实的潜水艇,他后来所设计的潜水艇不仅用于军事目的,还非常注重水下探索和商业用途。

凡尔纳和潜水艇的例子可以看成是一个物质影响意识,意识反作用于物质的范例:早期简陋的潜水器(物质)——凡尔纳笔下的“鹦鹉螺号”(意识)——现代潜水艇(物质)。

尾声

回到开头的问题:人类的想象力,到底是无限的创造,还是有限的重组呢?其实,人类想象力,并没有因为不能做到“无中生有”就显得贫瘠和单调,人类的想象力,本质就在于,可以用“有限”的经验,创造出“无限”的组合,这本身就是奇迹。

Comments NOTHING